Crue glaciaire au Pérou : activation du service CIEST² à Huaraz

Le 28 avril 2025, une crue brutale survenue sur le flanc gauche du glacier Vallunaraju (à environ 5 000 mètres d’altitude), qui alimente le torrent s’écoulant vers la vallée de Llaca jusqu’à la ville de Huaraz, au Pérou. Cet événement a provoqué la mort d’au moins 2 personnes et causé d’importants dégâts matériels. À l’origine de cette crue : une avalanche rocheuse s’est abattue directement sur deux lacs pro-glaciaires, provoquant son débordement.

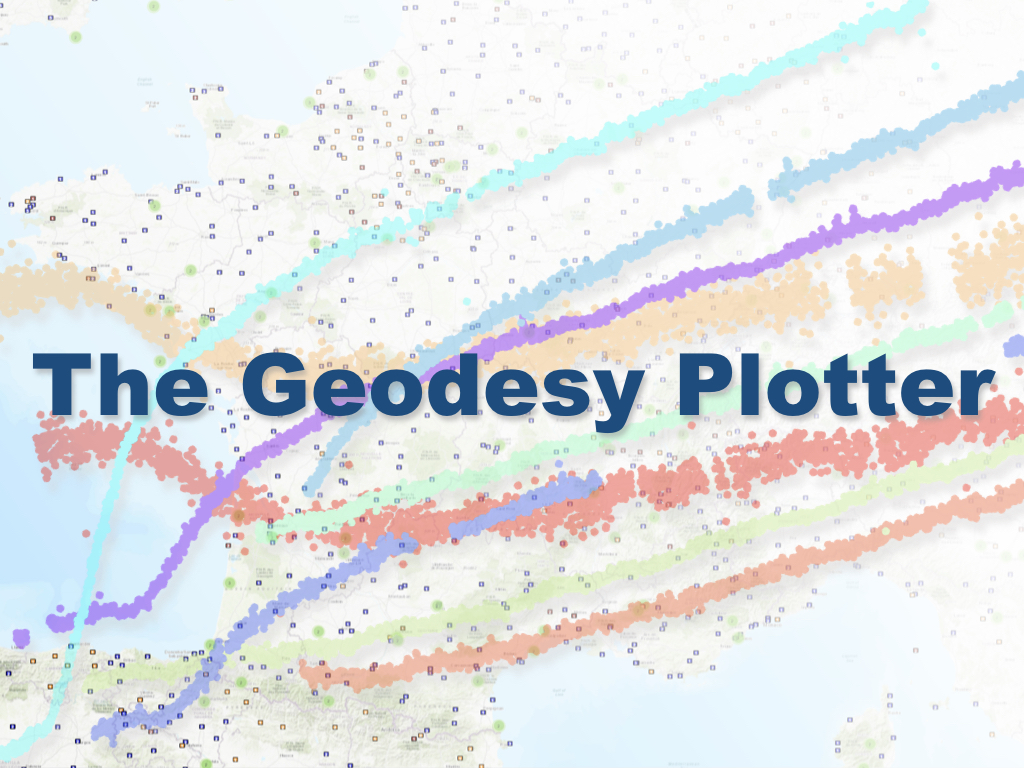

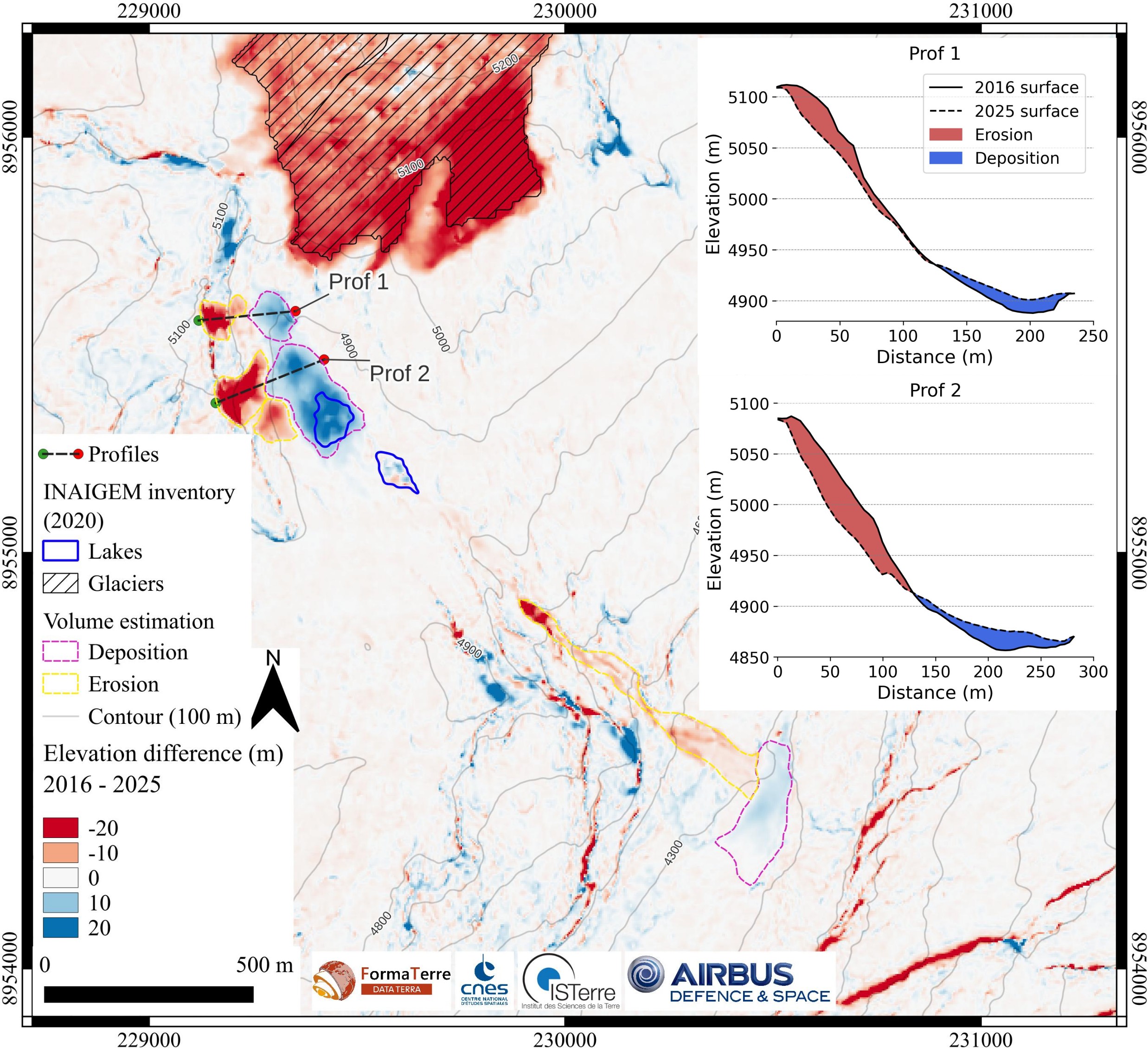

L’activation du service CIEST² à la suite de cet événement a permis l’acquisition d’images stéréo Pléiades le 7 mai 2025 sur la zone affectée, ainsi que la production de modèles numériques de surface (MNS) et d’orthoimages à haute résolution. Grâce au dispositif DINAMIS, des images Pléiades antérieures à l’inondation, notamment du 2 janvier 2016, ont pu être exploitées afin de générer des modèles 3D détaillés de l’état initial du site. L’objectif de cette activation était de mieux comprendre les origines du phénomène, de le caractériser et de quantifier ses impacts.

Sur cet intervalle de neuf ans, la perte de masse glaciaire est clairement identifiable, accompagnée de profonds changements morphologiques. On distingue notamment la trace d’au moins trois écroulements rocheux en amont de petits lacs, ainsi que leurs dépôts, qui ont en partie comblé le lac pro-glaciaire. En aval, on observe une érosion marquée des berges du torrent dans les zones de forte pente, ainsi que des plages de dépôts dans les zones plus planes. Cette dynamique est perceptible jusqu’à 10 km en aval (Figure 2), dans des secteurs urbanisés en périphérie de Huaraz, où l’on constate par ailleurs une expansion urbaine notable entre 2016 et 2025.

La chronologie de cet événement en cascade semble impliquer plusieurs écroulements rocheux sur une pente très raide (plus de 55°), composée principalement de sédiments instables. Au moins un de ces écroulements s’est déversé dans un petit lac pro-glaciaire peu profond, d’une superficie de 2 000 m², provoquant son débordement. Le volume de roche mobilisé a été estimé à environ 300 000 m³ (Figure 3). Bien que modestes en comparaison avec d’autres événements catastrophiques liés aux crues de lac en haute montagne, ces volumes soulignent la complexité de la surveillance de ces risques : le nombre de sites potentiellement dangereux très important rend un suivi quotidien extrêmement difficile.

Cette crue soudaine, particulièrement érosive (Figure 4), a provoqué une catastrophe dans des zones où la vulnérabilité est exacerbée par l’urbanisation croissante. Ce secteur de la Cordillère Blanche est historiquement surveillé, notamment depuis la crue de 1941 dans la même vallée, qui avait causé la mort de près de 1 800 personnes. Ces événements sont fréquemment liés aux débordements de lacs glaciaires ou pro-glaciaires, dont la fréquence augmente avec le recul accéléré des glaciers, lui-même étroitement lié au réchauffement climatique actuel.

Pour plus d’informations, contactez Diego CUSICANQUI et Pascal Lacroix.