Glissements de terrain au Kenya – Novembre 2019

UNISTRA- EOST (en partenariat avec UNOSAT)

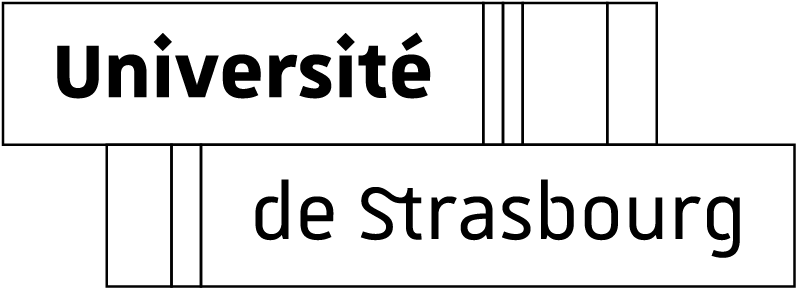

ALADIM : algorithme de détection de changement (plate-forme d’exploitation ESA GeoHazards TEP)

La fin 2019 a été marquée par de fortes pluies dans certains pays d’Afrique de l’Est qui ont déclenché de nombreux glissements de terrain et coulées de boue. Les 23 et 24 novembre 2019 ; des records de précipitations ont été enregistrés dans le comté de West Pokot (Kenya) où 53 personnes sont mortes à cause des mouvements de masse, et de nombreuses routes et ponts ont été détruits. Les glissements de terrain ont été détectés à partir d’une combinaison d’images Sentinel-2 haute résolution et d’images Pléiades très haute résolution acquises avant et après la catastrophe du glissement de terrain avec l’engagement du service de cartographie rapide de l’UNOSAT qui a activé la Charte internationale ‘Espace et catastrophes majeures’. Associé à cet effort de cartographie rapide, l’EOST a créé des inventaires de glissements de terrain en utilisant l’algorithme de détection de changement ALADIM disponible sur la plateforme d’exploitation GeoHazards (GEP) de l’ESA. Les images acquises dans le cadre de la CIEST2 du CNES et de l’INSU ont permis d’affiner l’inventaire avec l’utilisation d’un ensemble d’images Pléiades sur la zone identifiée avec la plus forte densité de glissements de terrain. Pour le traitement CIEST2, une seule image post-événement était disponible. 170 glissements de terrain ont été interprétés manuellement sur une région d’intérêt d’environ 31 km2. Le traitement ALADIM a permis de cartographier près de 5500 glissements de terrain représentant 3,9 km2 de terrains affectées. Un travail d’analyse statistique détaillé de l’inventaire en lien avec les propriétés des champs de précipitations et des caractéristiques lithologiques et pédologiques des versants est en cours afin d’établir de proposer des seuils de déclenchement des phénomènes pour cette région.

Les résultats de l’étude sont publics et accessibles en suivant ce lien.

Ce travail a été réalisé avec le support de l’EOST, de l’Unitar, de l’ESA et du CNES par Aline Déprez, Romy Schlögel, Jean-Philippe Malet et Samir Belabbes.